科室新闻

成果发表|原创脊髓中央管逆向引流新理论完善脑脊液循环理论拼图 Magendie孔疏通新技术破解脊髓-延髓空洞症治疗难题

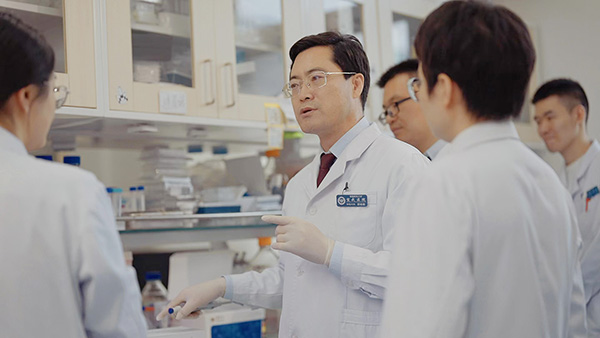

近日,首都医科大学宣武医院神经外科关健、陈赞、菅凤增教授团队在脊髓-延髓空洞症(syringobulbia)治疗领域取得重大突破。本团队前期基础研究发现,在椎管内蛛网膜下腔梗阻情况下,脊髓中央管可启动"尾-颅端逆向引流"这一代偿性脑脊液循环新途径。基于此理论创新,团队首次采用枕大孔-Magendie孔疏通术(FMMD),通过精准重建脑脊液循环通路,显著改善脊髓损伤后继发脊髓空洞延伸到延髓这一亚型患者的预后。相关研究成果近日发表于美国神经外科医师大会(CNS)官方期刊《NEUROSURGERY》(JCR Q1区, 5年IF=5.0) 。袁澄华博士、吕厚元本科生为论文第一作者。该研究得到了国家重点研发计划(No. 2023YFC2412505)、北京市自然科学基金(No. 7254367)等项目的支持。

关键词:枕大孔-Magendie孔疏通术(FMMD) 脊髓-延髓空洞症 尾-颅端逆向引流 脊髓损伤 脑脊液循环

机制突破:中央管闭塞可能是脊髓空洞形成的先决条件

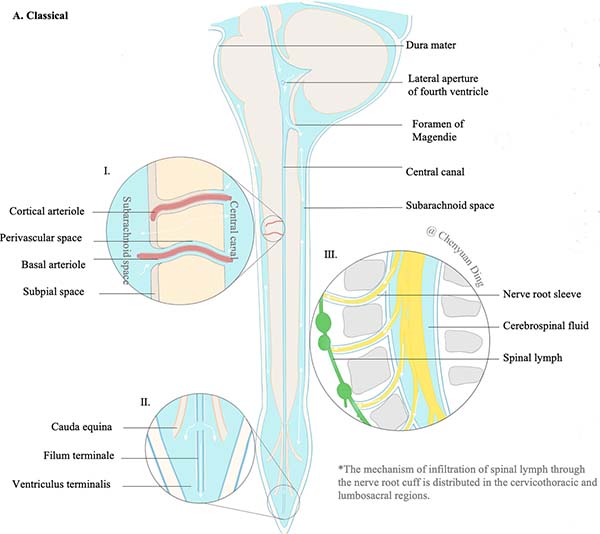

菅凤增教授团队前期通过系统总结椎管内脑脊液循环途径(图1)并进一步原创可逆性脊髓空洞大鼠模型,证实脊髓中央管梗阻可能是脊髓空洞形成的前提,而椎管内蛛网膜下腔阻塞则是疾病始动的诱因(图2)。

图1 椎管内脑脊液循环经典途径示意图

(丁晨缘、卢春李供图)

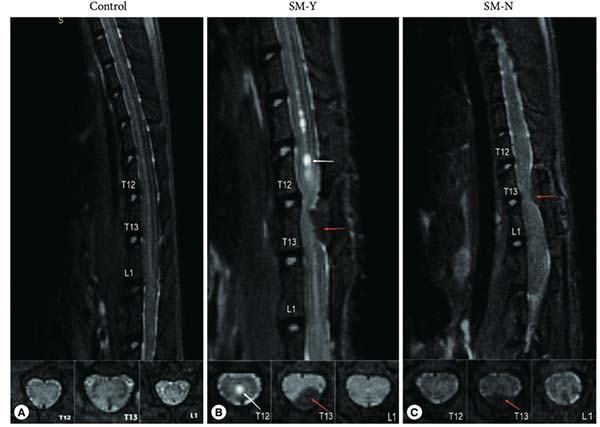

图2中央管闭塞可能是脊髓空洞形成的前提条件 大鼠正中矢状位和轴位核磁共振成像。(A)空白对照组。(B) 造模阳性组SM-Y组: T11-L2处串珠状脊髓空洞(白色箭头)。(C) 造模阴性组SM-N组: 无脊髓空洞形成。红色箭头表示棉条受压部位。Neurospine 2023;20(4):1-12

(蒋川、王心宇供图)

临床转化创新:FMMD手术实现脑脊液循环生理性重建

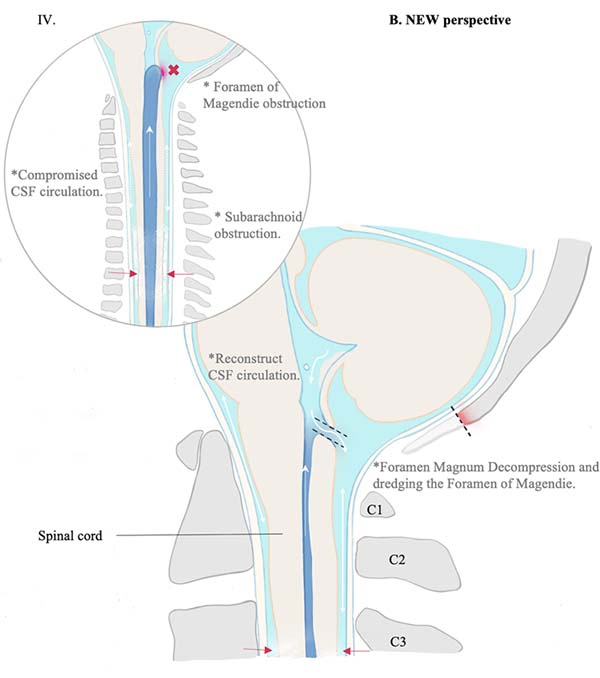

关健、陈赞、菅凤增教授团队首次采用枕大孔和Magendie孔疏通术(FMMD),成功重建了脑脊液在椎管内蛛网膜下腔和脊髓中央管间的生理性循环。这一创新手术方法有效治疗了脊髓损伤后继发脊髓空洞延伸到延髓的患者,为这一亚型患者带来了新的希望(如图3和图4所示)。

图3 椎管内脑脊液循环的第四条新循环途径: 在椎管内蛛网膜下腔梗阻情况下,脊髓中央管可启动"尾-颅端逆向引流"这一代偿性脑脊液循环新途径。

(丁晨缘供图)

典型病例

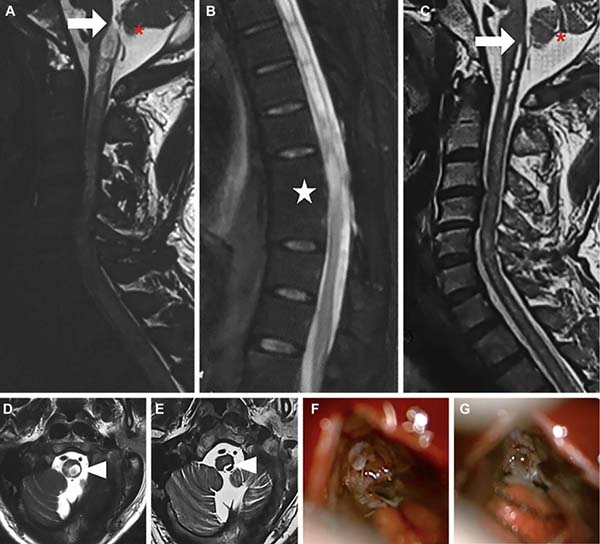

4*岁男性,左颈肩痛伴上肢痛1年。既往9年前胸髓损伤史。术前MRI(图A-B、D)显示患者存在颈胸段脊髓空洞及延髓空洞,T8水平可见腹侧局部粘连。 FMMD手术后复查MRI(图C-E)显示空洞明显缩小,患者症状得到显著改善。术中影像(图F-G)证实Magendie孔存在明显阻塞,并经手术成功疏通。

图4 胸椎脊髓损伤后继发空洞延伸到延髓典型病例示意图

临床实践与疗效

首都医科大学宣武医院神经脊柱中心及宣武医院河北医院神经脊柱中心在脊髓空洞症的研究和治疗方面取得了显著进展。近年来,已成功为1000余例复杂原发脊髓空洞及脊髓损伤后继发脊髓空洞或延髓空洞患者实施了手术治疗。对于颅颈交界区相关性脊髓空洞,我们通过Magendie孔与四脑室沟通情况将患者分为交通性空洞与非交通性空洞,提出应用FMMD术解除Magendie孔和枕大孔的梗阻是外科治疗的关键,并取得了良好的治疗效果。本研究中我们又从脊髓中央管内液体逆向尾-颅侧引流理论角度,创新性的应用FMMD术治疗脊髓损伤后继发脊髓空洞延伸到延髓患者,中期随访结果显示,该术式在术后疗效上对比传统松解术具有显著优势,术后并发症发生率明显降低,患者的生活质量得到了显著改善。

未来展望

尽管目前对脊髓空洞症的发生、发展及转归机制尚未完全阐明,但现有临床与基础研究已提示:脑脊液动力学异常可能是导致空洞形成的关键病理生理机制。在这一研究领域,宣武医院神经脊柱团队原创性提出"脊髓中央管内液体逆向尾-颅侧引流"理论,首次系统阐释了在蛛网膜下腔梗阻条件下,脊髓中央管发挥代偿性引流功能的新机制。这一原创理论为椎管内脑脊液流体动力学研究提供了全新范式。基于该理论目前FMMD术式已成功应用于临床,并获得显著疗效验证。这一系列研究将进一步完善椎管内脑脊液流体动力学研究理论体系,为脊髓空洞患者提供更优质的治疗选择。

共同第一作者

袁澄华

首都医科大学宣武医院

外科学(神经外科)学术型博士

在菅凤增教授指导下获得首都医科大学博士学位。主要研究方向为脊髓空洞症等神经系统屏障和脑脊液动力学异常及相关神经管畸形疾病研究。近年来在NEUROSURGERY、SPINE、Journal of Neurosurgery Spine等专业权威SCI期刊上发表原创论著十余篇,其中原创术式两篇, 封面论文一篇。主持北京市自然科学基金等3项。曾任 NEJM、SPINE等多本国际权威期刊审稿人。任脊髓空洞RCT研究计划课题Dredging vs Decompression for Chiari with Syringomyelia(DDCS)及Subarachnoid-Subarachnoid (S-S) Bypass Versus Adhesion Lysis in Spinal Arachnoiditis and Syringomyelia主要联系人。曾多次获得国家奖学金、北京市优秀毕业生等荣誉。

共同第一作者

吕厚元

首都医科大学2020级本科生

参与首都医科大学长学制本科生科研创新项目和神经外科菅凤增教授科研小组,近年来在NEUROSURGERY、Neurospine专业权威SCI期刊上发表原创论著两篇,多次获得校级奖学金。

共同通讯作者

首都医科大学宣武医院

神经外科 主任医师

博士生导师

陈赞教授现为首都医科大学宣武医院神经外科脊柱中心主任,担任中华医学会神经外科分会脊柱神经外科学组副组长,中国医师协会神经外科分会委员会脊柱神经外科学组专家委员,中国医师协会神经外科分会脊柱脊髓专家委员会委员。世界神经外科联合会(WFNS)脊柱学组委员,世界颅颈交界区畸形和脊柱学会执行委员。陈赞教授在国内率先开展脊柱神经外科,在应用显微神经外科技术治疗脊柱脊髓疾病方面取得多项突破。首次提出后路关节间撑开融合(PFDF)技术治疗颅颈交界区畸形,显著改善疗效;率先应用3D打印假体治疗包括脊索瘤在内等多种脊柱肿瘤,获得良好治疗效果。主持完成包括国家级在内各级课题十余项。获得国家级和省部级科技进步奖2项,发表SCI论文57篇,核心期刊论文58篇。获得国家专利8项。

【门诊时间: 每周三下午】

共同通讯作者

首都医科大学宣武医院

神经外科 教授

主任医师 博士生导师

菅凤增教授是我国神经脊柱外科的开拓者及推动者,带领团队成为全国最大的神经脊柱外科中心。曾担任中国医师协会神经外科分会脊柱脊髓专家委员会主任委员、中华医学会神经外科分会脊柱脊髓学组副组长、华人神经脊柱外科理事会理事长、北京脑重大疾病研究院脊柱脊髓研究所所长。主持科技部国家重点研发计划、国家自然科学基金、国家863科技支撑计划、北自然重点研究专题及其他省部级科研项目十余项,总经费2000多万。以第一/通讯作者身份在NEUROSURGERY, Spine,Journal of Neurosurgery-spine, Journal of Pathology,Fluids and barriers of the CNS,Neuromodulation等专业权威期刊上发表SCI论文累计100余篇。主持编写多部专业书籍,任 NEJM、NEUROSURGERY等多本国际权威期刊审稿人。

【门诊时间: 每周三夜间(17:00-20:00)】

共同通讯作者

首都医科大学宣武医院

神经外科 副主任医师

国家神经疾病中心脊髓空洞专病门诊负责人。擅长脊髓空洞(小脑扁桃体下疝及脊髓损伤、感染等相关空洞)、颈椎退行性病变、颅颈交界区畸形、脊柱脊髓肿瘤、腰椎退变性疾病等脊柱脊髓疾病的治疗。主持国家自然科学基金青年基金、北京协和医院及首都医科大学等科研基金4项。近年来以第一/通讯作者身份在NEUROSURGERY、Journal of Neurosurgery-spine、NEUROSPINE、Biomaterials等专业权威期刊上发表SCI论文累计十余篇,其中封面论文一篇。曾获国家卫健委神经外科手术大赛脊柱脊髓组全国总决赛冠军(2023),国家卫健委神经外科医师诊疗能力大赛脊柱脊髓组第一名(2024),中华医学会段国升杯脊柱脊髓青年医师手术比赛一等奖(2021)。对于脊髓空洞的诊治,提出了枕大孔和Magendie孔疏通术(FMMD)、微创蛛网膜下腔-蛛网膜下腔旁路搭桥术(Mis-SSB)两个原创术式、一个分型、一个评分进行规范化治疗。作为脊髓空洞RCT研究计划课题Dredging vs Decompression for Chiari with Syringomyelia(DDCS)及Subarachnoid-Subarachnoid (S-S) Bypass Versus Adhesion Lysis in Spinal Arachnoiditis and Syringomyelia主要负责人,组织全国八家省级神经外科中心进行全国最大规模脊髓空洞RCT研究计划。

【门诊时间: 每周二上午】